悦子加藤– Author –

悦子加藤

-

あなたは誰の子?インド大叙事詩『マハーバーラタ』×古典ヒンドゥー家族法

インド大叙事詩『マハーバーラタ』に見られる家族についての複雑な問題を、古典ヒンドゥー法学の観点から考察する。2023年2月19日(日)14:00~16:00 オンライン講座です。Zoom使用・30名まで。受講料1名:2,000円 -

菊谷竜太先生 出演ラジオ番組ご紹介

https://youtu.be/0bLvJN-q4vQ ラジオ寺子屋・高野山2022年7月2日放送「高野山大学・菊谷竜太准教授インタビュー①」 https://youtu.be/i_WnhC0k-lg ラジオ寺子屋・高野山2022年7月9日放送「高野山大学・菊谷竜太准教授インタビュー②」 https://youtu.be/dT... -

第3回目 顕教の教えか密教聖典か-「秘密真言」としての『般若心経』※1回目・2回目とは会場が異なります。

ヴァジュラパーニの般若心経理解を学ぶ回の後半になります。般若心経が密教聖典であるという思想は、弘法大師・空海の『般若心経秘鍵』に示されています。この考えかたは必ずしも大師の独創ということではなく、インド仏教には弘法大師と同じ立場から般若... -

第2回目 菩薩の名をもつ聖者-ヴァジュラパーニ(金剛手)の伝記ならびに注釈書「『般若波羅蜜という女神の心呪・広注』『意義解明』*Arthapradīpikā」

ヴァジュラパーニの伝記ならびに注釈を通してインド後期仏教の思想について解説します。彼はインド後期仏教の時代に高僧アドヴァヤヴァジュラ(マイトレーヤナータ)の四大高弟の一人として名を馳せ、インドとネパール・チベット間を繰り返し往復しこれら... -

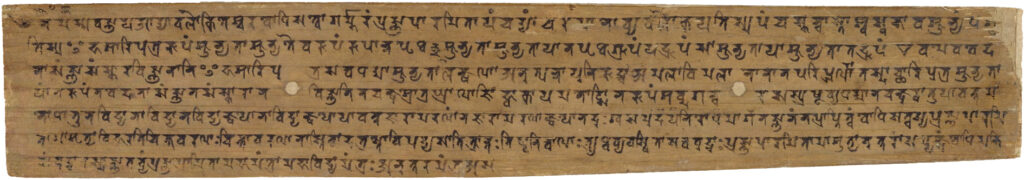

第1回目「般若心経」とはなにか-聖典の由来,原典と翻訳,注釈文献

じつは般若心経のもっとも古いサンスクリット写本の一つは本邦にあります。もともと法隆寺に伝えられていた最古の梵文写本の内容を、我が国の悉曇学のなりたちにも目を向けながら、これまで一般的にはあまり紹介されていなかったサンスクリット写本文化の... -

インド後期仏教における『般若心経』理解-『般若波羅蜜という女神の心呪・広注』(ヴァジュラパーニ著)を読み解く(全3回)

般若心経の精読3回講座です。対面+Zoom受講。オンラインだけの受講もできます。来場者にもZoom録画を送ります。ご来場については3回のうち1回でも2回でもかまいません。(予約制25名まで)録画は長期にわたり何度でも見られます。(12月1日ごろから、令和5年2月中旬までを予定)講座当日の質疑応答については来場者を優先いたします。