終了特別講座– category –

-

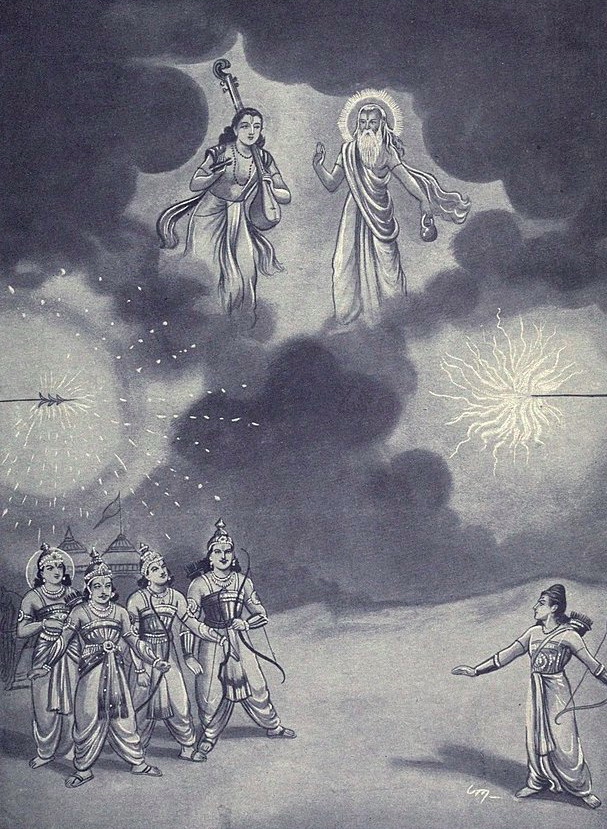

マハーバーラタ神器講座①10月28日(土)15時~17時30分

オンライン無料(50名まで)会場受講:12名締め切り 1名300円 本年より年1回、インド大叙事詩「マハーバーラタ」に登場する神器解説講座を行います。この連続講座では、原典の描写に基づき、一つ一つのサンスクリット語がもつ語感にも丁寧に触れながら、『マハーバーラタ』に現れる神器について体系的に解説や考察を行います。これまでのインド古典学の研究とは一味違った視点から、古代インドの世界観や発想を紐解いていきます。 シリーズ第一弾にあたる本講座では、『マハーバーラタ』が語る神器の基本情報を整理しつつ、ごく限られた勇士だけが放つことのできる究極神器ブラフマシラス「梵天の頭」に検討を加えたいと思います。 -

第4回「文化財と信仰」研究会

第4回「文化財と信仰」研究会 2023年9月7日(木)13時~17時 会場:法華宗真門流 総本山 本隆寺(京都市上京区) 本会は、文化財に関する様々な分野で経験を積まれている方々の意見交換の会です。互いの専門知識を尊重しつつ、自由闊達に意見を交換していただく座談会が中心となっています。なお本年はハイブリッド方式(対面+オンライン)で行うことになりました。 -

バガヴァッド・ギーターのヨーガ観 オンライン講座6/9(金)19:30~21:30

バガヴァット・ギーターのヨーガ観 オンライン講座 6/9日(金)19:30~21:30 1名2,500円(学生1,500円) ヨーガ歴30年にして研究者でもある金菱哲宏師の講座です。アルジュナ王子が悩み、苦しんだように「私はいかに生きるべきか」ということをヨーガの観点からお話をいただきます。質疑応答の時間も充分とっています。 -

マントラ合戦ー中世インド世界における密教徒vsシヴァ教徒 5月20日(土)14:00~16:00

マントラ合戦ー中世インド世界における密教徒vsシヴァ教徒 5月20日(土)14:00~16:00 中世インド世界では、 シッダと呼ばれる半神半人の聖者/異能力者たちが汎インド的に活躍し、仏教も例外ではありませんでした。 彼らは神学的議論を通じて、そしてときには呪術的合戦を通じて自分たちの勢力を保持しようとします。 この講座ではそうしたシッダたちの物語を彼らの図像とともに紹介し、その背後における仏教徒たちの実態像に迫ります。1名2,500円,学割あり。講師:菊谷竜太先生(高野山大学文学部 密教学科 准教授) -

2回連続 雅楽の伝来と我が国における変遷 (篳篥の演奏付き)6月3日(土)・6月17日(土)14:00~16:00 先着15名で締め切り

2回連続 雅楽の伝来と我が国における変遷 6月3日(土)・17日(土)14:00~16:00 シルクロードの終着点である日本には、仏教と共に各地の楽器や音楽文化も伝来した。それらが日本独自の雅楽へと集大成されたのは平安期のことである。本講座は「雅楽の概要(分類含む)」「雅楽の音楽的要素(楽器含む)」「雅楽に見るアジアの多様な文化」の3点について、前半後半に分けてわかりやすく解説する。講師による篳篥の演奏も行う。 1回1名3,000円 2回受講者は500円割引。講師:由利龍示氏(雅楽演奏家) -

亀山隆彦氏 出版記念講演会 平安期密教思想の展開:安然の真如論から覚鑁の身体論へ

本講演では、2023年2月に出版された『平安期密教思想の展開:安然の真如論から覚鑁の身体論へ』がいかなる内容の本か、詳しく紹介します。同書の中心テーマは、日本密教独自の成仏思想といわれる「即身成仏」です。平安初期の空海以後、円仁・安然等、天台密教僧の試みを経て、院政期に真言宗を中興する覚鑁に到る過程で、この即身成仏がいかなる深化を遂げるか。多数の一次資料と先行研究を踏まえ、考察が進められます。その考察がいかなるものか。実際の書籍の内容に沿ってお話します。 4月28日(金)19:00~21:00 ハイブリッド講座 1名 2,300円 学生(正規の学生) 2,000円